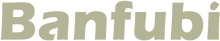

選對餐具,寶寶也是美食家。

總會聽到一些媽媽們抱怨,寶寶不愛吃飯,連哄帶騙各種手段都用上了還是效果甚微。

“吃飯的時候,他的注意力總是會被其他的東西輕易吸引。”

“在位置上待不了2分鐘,還會任性推開碗筷。”

“擔心他餓著,還是會多備點零食,但是沒辦法給他限量,不讓他吃就哭鬧。”

在媽媽們看來,寶寶不好好吃飯是個世紀大難題。還有那些味道誘人的零食,也成為媽媽們的擔心,因為寶寶沒有健康還是不健康的概念,喜歡吃就沒有限制。

那麼,怎麼和諧又愉快的來跟寶寶溝通吃的問題呢?

不要吃驚,寶寶也是可以溝通的,只是方法獨特一點而已。

寶寶的溝通靠媽媽的行動,不是對寶貝說,而是為寶寶做。做什麼呢?

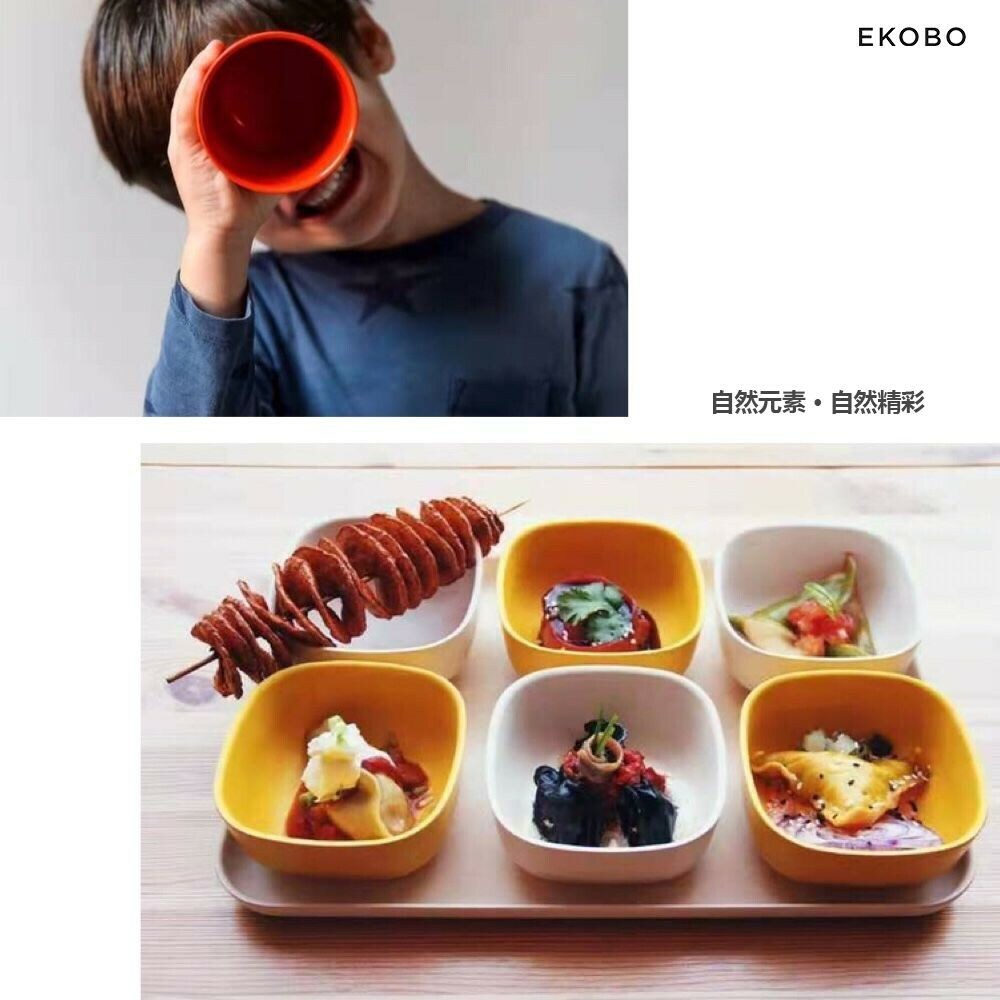

首先,美味的健康寶寶餐必不可少,這對很多媽媽來說不是難題。其次是寶寶餐具,選擇安全健康,色彩豐富一點的。最後也是我們最容易忽視的一點,就是寶寶餐桌的擺放,儀式感的生活大人熱衷,好奇的寶寶們更是喜歡。相信我,他們的小眼睛和小嘴巴一定會給你最最最誠實的反饋。

餐具承載的不止是食物,還有那份對美食的期待。精心搭配的美食,營養豐富的同時,還嚴格科學的控制了寶寶的進食量。

零食吃出分寸感,給寶寶固定好量放在他的小碗裡,他就不會貪多了,因為眼睛裡看到只有那麼多,所以吃完就乖乖去玩耍了。

餐具雖然只是器皿,但卻可以佐味。隨意的組合搭配,都能創造一種獨特的美味。寶寶不僅僅在吃水果,更是在享受和創作。

很多寶寶都不愛吃蔬菜,但是選對餐具和顏色,他們會主動向碗裡探索。

小勺小叉都配齊,此時此地是寶寶專屬的美食天地。

讓寶寶自己用餐,可以集中他的注意力。吃飯的時候集中注意力,會助於消化和吸收。

除了為寶寶精心準備營養豐富、搭配美觀的食物外,爸爸媽媽自己也要懂得享受生活,比如為自己花點心思和精力,然後感受一下,就知道寶寶用餐的感覺了,而且這樣精美的餐桌擺設還可以為家營造一種高級感。

所以,與寶寶一起把生活過的越來越精緻詩意吧,這樣的家庭一定會更加和諧美好。